Une revue nécessaire pour structurer les connaissances

- Pourquoi avoir choisi ce sujet pour une revue de littérature ?

Clotilde Billottet : « L’idée de cette revue a émergé pendant la période du Covid, un moment où nos manipulations expérimentales ont été mises en pause. Nous avons voulu profiter de ce temps pour structurer les connaissances sur un sous-type spécifique de cancer du foie, les carcinomes hépatocellulaires mutés sur la β-caténine. »

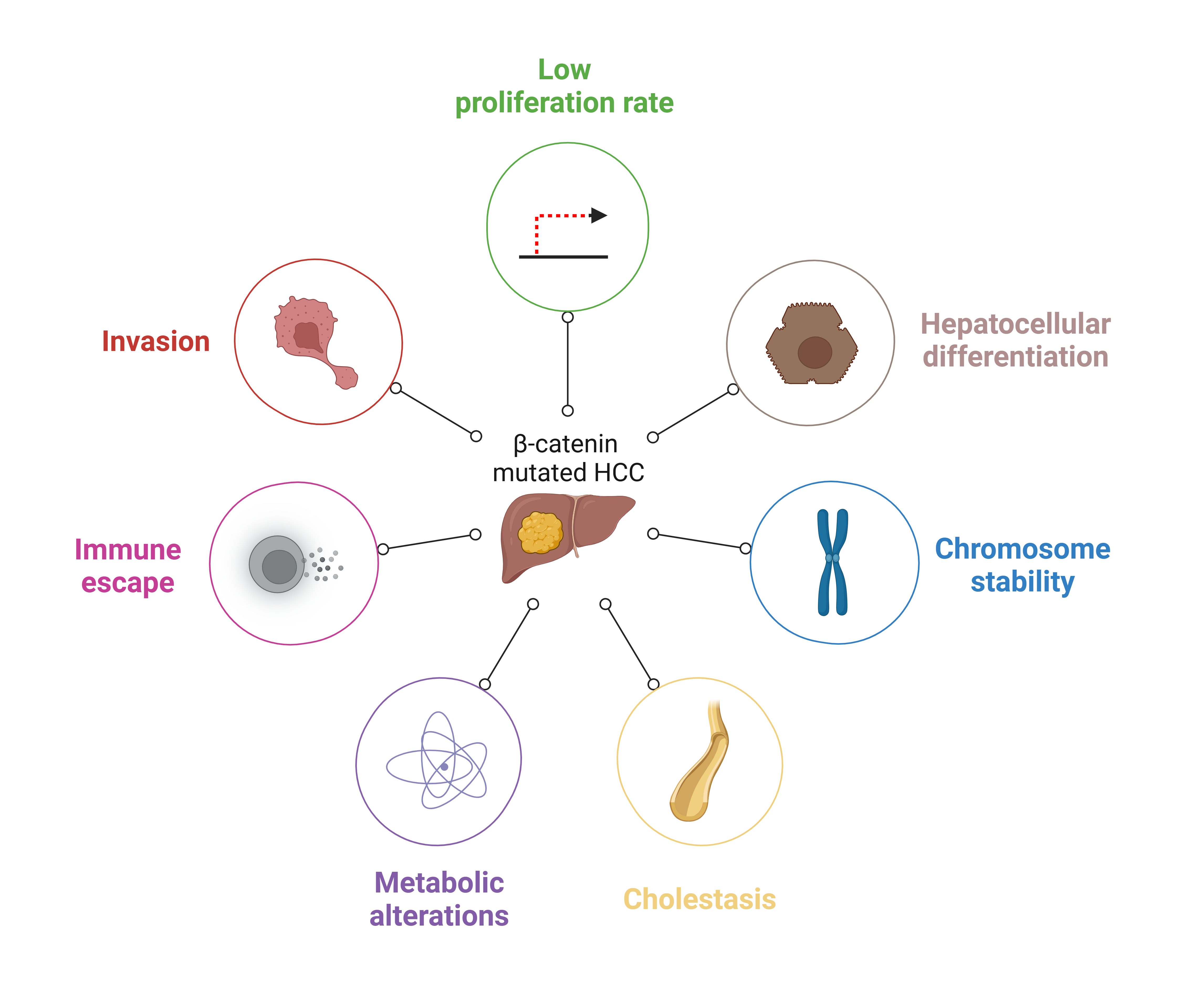

Violaine Moreau : « Il existe une abondante littérature autour de la β-caténine, mais il manquait une vue d’ensemble sur les caractéristiques précises de ces cancers-là et leur résistance aux traitements actuels. Ce sont des cancers du foie ayant des caractéristiques bien marquées : ils sont transcriptionnellement et métaboliquement distincts, et ils présentent une signature phénotypique unique. Donc, nous avons voulu montrer en quoi c’est une classe vraiment à part entière dans les cancers du foie. Il nous a semblé essentiel de rassembler ces informations en une revue accessible aux chercheurs qui travaillent sur ces pathologies. »

Des tumeurs bien différenciées mais résistantes aux traitements

- Quels sont les principaux enseignements de votre revue ?

Clotilde Billottet : « Les carcinomes hépatocellulaires mutés sur la β-caténine forment un sous-type distinct qui se différencie par plusieurs aspects : ils sont bien différenciés, ont un taux de prolifération plus faible, mais paradoxalement, ils sont également invasifs. Leur particularité majeure réside dans leur résistance aux traitements par immunothérapie, ce qui les rend particulièrement difficiles à traiter. »

Violaine Moreau : « Une autre caractéristique frappante est leur nature cholestatique. Ces tumeurs apparaissent jaunâtres, ce qui témoigne d’une altération du métabolisme biliaire. Cela fait partie de leur signature phénotypique. Faire une synthèse sur ce sujet a permis de retracer l'historique de la classification. Les premières classifications reposaient sur l’analyse transcriptomique. Aujourd’hui, elles intègrent également une approche immunologique, en prenant en compte les infiltrats immunitaires pour mieux comprendre les résistances aux immunothérapies. »

Un travail d’équipe structuré et collaboratif

- Comment s’est déroulée la rédaction de cette revue ?

Justine Vaché : « C’était un travail très collégial. Nous avons établi un plan détaillé dès le départ et chacune s’est concentrée sur une partie spécifique. Des réunions régulières nous ont permis d’harmoniser nos contributions et d’assurer une cohérence stylistique. »

Clotilde Billottet : « Le principal défi a été de concilier nos styles d’écriture et de répondre aux exigences éditoriales du journal scientifique. Nous avons dû réviser plusieurs fois notre manuscrit. Finalement, nos efforts ont été récompensés et notre article a trouvé sa place dans une revue. »

- La composition exclusivement féminine de votre équipe était-elle intentionnelle ?

Violaine Moreau : « Non, c’est un hasard que l’ensemble des autrices soient des femmes. Toutefois, il est vrai que notre équipe de recherche, est composée majoritairement de chercheuses. Cette revue illustre bien la présence des femmes en biologie, même si nous constatons encore un plafond de verre à mesure que l’on monte dans la hiérarchie scientifique. »

Clotilde Billottet : « Nous avons surtout fonctionné avec une grande organisation et beaucoup de bienveillance. Plus largement, la diversité – qu’elle soit de genre ou de parcours – est un atout essentiel en recherche. Nos expertises variées ont nourri ce travail collectif et l’ont rendu plus riche. »

- Cette revue vous a-t-elle été utile dans le cadre de vos travaux professionnels ?

Justine Vaché : « Lorsque nous avons entamé ce travail, j’étais en première année de doctorat et encore novice dans l’art de lire et rédiger des articles scientifiques. Mener cette revue m’a permis de structurer ma réflexion et d’affiner ma capacité d’analyse. Contrairement à une simple compilation de publications, une revue de littérature exige une approche critique pour offrir un nouvel éclairage sur un sujet, notamment à travers l’interprétation des données et l’élaboration de figures. Ce projet m’a également permis de mieux comprendre le processus de publication scientifique, un aspect souvent flou lorsque l’on est encore en master. »

Cette revue de littérature propose une synthèse structurée sur un sous-type spécifique de carcinome hépatocellulaire, en mettant en avant ses particularités biologiques et thérapeutiques. Elle constitue une ressource importante pour la communauté scientifique dans l’exploration de nouvelles stratégies de traitement.

Sur la photo, de gauche à droite : Violaine Moreau, Justine Vaché et Clotilde Billottet

Interview réalisée par Hande Sena Kandemir

Crédits photo - Hande Sena Kandemir, Département SBM, université de Bordeaux / Bâtiment BBS