- Pouvez-vous nous parler du sujet de cet article ?

C’est un article qui met l’accent sur les voies de mort cellulaire chez les champignons. On essaie de comprendre quels sont les gènes impliqués, comment ils établissent des parallèles avec ceux d’autres organismes – les plantes, les animaux, les bactéries – et comment ces gènes constituent la base moléculaire de l’immunité chez les champignons. L’article reprend aussi le contexte historique : ces gènes ont été d’abord identifiés dans les mécanismes d’incompatibilité fongique, et aujourd’hui on voit qu’ils partagent parfois des liens évolutifs avec des gènes impliqués dans l’immunité innée chez d’autres règnes.

- Qu’est-ce qui vous a poussé à explorer la mort cellulaire chez les champignons sous l’angle de l’immunologie comparative ?

Tout est parti de l’étude de l’incompatibilité entre champignons. Normalement, deux filaments fusionnent, mais lorsqu’ils sont incompatibles, la fusion entraîne une mort cellulaire des cellules de fusion, qui contienne des noyaux de deux individus différents. Cela ressemble un peu au rejet de greffe chez l’humain. C’est en étudiant ce phénomène, nous avons identifié des familles de gènes que l’on retrouve aussi chez les plantes et les animaux, qui jouent un rôle dans l’immunité innée – non seulement potentiellement contre des individus de la même espèce, mais contre d’autres espèces, comme les bactéries ou les virus. L’idée est donc venue que chez les champignons aussi, ces gènes pourraient servir à défendre la colonie directement contre des pathogènes.

- Pouvez-vous expliquer simplement ce qu’est la « mort cellulaire régulée » ?

Ce n’est pas une mort accidentelle, mais un processus organisé. Il y a des voies et des gènes spécifiques qui déclenchent une série d’événements menant à la mort de la cellule. C’est un “suicide cellulaire programmé” qui permet de protéger l’organisme. Chez les plantes et les animaux ainsi que chez les bactéries, l’objectif est souvent d’éliminer une cellule infectée ou défectueuse pour éviter la propagation d’un pathogène et protéger l’organisme ou la colonie. Dans d’autres cas, cela peut aussi servir à recycler des composants cellulaires.

- Pourquoi est-ce important de replacer les champignons dans le grand récit de l’évolution de l’immunité ?

Parce que cela change notre vision. Comprendre le système immunitaire des champignons nous permet de mieux saisir leurs interactions avec d’autres organismes dans les communautés microbiennes. Cela a aussi un intérêt évolutif : voir quelles voies sont partagées ou spécifiques, et quels principes communs régissent l’immunité. C’est un domaine encore largement inexploré, mais essentiel pour compléter notre compréhension de l’immunité dans le vivant.

- Avez-vous un exemple concret de champignon qui utilise la mort cellulaire régulée pour se protéger ?

Oui, mais uniquement dans le contexte de l’incompatibilité conspécifiques (entre des individus de la même espèce). Certains mycètes déclenchent une mort cellulaire programmée qui empêche la propagation de mycovirus lors de la fusion avec un individu infecté. C’est une véritable stratégie de protection de la colonie. Bien sûr, il existe aussi des cas où les mycovirus paraissent être bénéfiques pour le champignon, mais en général, cette réaction de mort cellulaire limite les échanges cytoplasmiques entre des colonies et donc aussi l’invasion par des agents délétères.

- Quels parallèles surprenants avez-vous trouvés entre les champignons et les animaux, ou les plantes ?

On observe par exemple que les champignons possèdent de nombreux récepteurs intracellulaires de type NLR (NOD-Like receptors), similaires de ceux décrits chez les plantes, les animaux et chez certaines bactéries. Ces récepteurs reconnaissent des signaux étrangers et peuvent induire la mort cellulaire programmée. Chez les champignons, plusieurs NLR sont impliqués dans les réactions d’incompatibilité. Mais pour l’instant, nous n’avons pas d’exemple montrant qu’ils participent à la reconnaissance d’organismes d’une autre espèce. C’est précisément ce que j’essaie d'explorer : dans quels contextes les NLR fongiques sont activés et régulés. Nous avons aussi émis l’hypothèse qu’ils pourraient aussi jouer un rôle plus large, dans des symbioses ou d’autres interactions biotiques, comme c’est décrit dans certains cas dans d'autres règnes.

- En quoi ces découvertes peuvent-elles aider à lutter contre les champignons pathogènes chez l’homme ou dans l’agriculture ?

L’idée, défendue par plusieurs chercheurs, est qu’on pourrait exploiter ces voies endogènes de mort cellulaire pour cibler des champignons pathogènes. Plutôt que d’utiliser des antifongiques classiques, on activerait les gènes déjà présents pour provoquer leur autodestruction. Ce n’est pas encore réalisable dans l’immédiat, mais sur le long terme, cela pourrait ouvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Actuellement, nous sommes encore au stade de compréhension et découvertes qui enrichissent surtout notre connaissance des principes évolutifs de l’immunité.

Interview réalisée par Hande Sena Kandemir, sous validation scientifique de Béatrice Turcq.

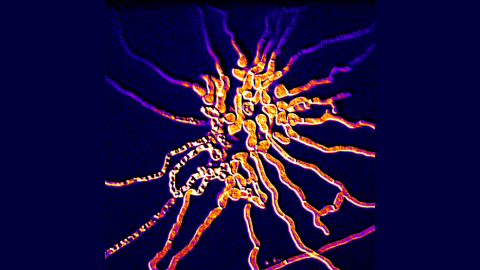

Crédits photo - Asev Daskalov (Neurospora germlings)