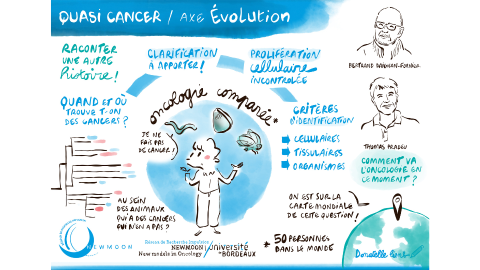

En partant de la question de savoir jusqu’où l’on peut pousser l’investigation des cancers dans la nature, Thomas Pradeu signe, avec une vingtaine de collègues français et internationaux, une revue de littérature interdisciplinaire qui interroge les origines du cancer dans l’évolution et ouvre de nouvelles pistes pour penser ses différentes formes à l’échelle du vivant.

Il y a énormément de choses à apprendre si l’on se demande si les cancers existent chez d’autres espèces

Explorer le cancer à travers toutes les formes de vie

Les vétérinaires le savent bien : chiens, chats ou chevaux peuvent eux aussi développer des tumeurs. Mais l’approche de l’oncologie comparative va plus loin ; elle cherche à comprendre jusqu’où s’étend réellement le cancer dans le vivant.

« On pose la question chez tous les animaux, mais aussi chez les plantes, et même chez des organismes unicellulaires comme les levures », précise Pradeu.

Certaines espèces semblent avoir développé, au fil de l’évolution, des mécanismes de résistance qui intriguent les scientifiques. « C’est extrêmement intéressant de savoir s’il existe des cancers autour de nous, chez d’autres espèces », explique-t-il. Et l’espoir, à plus long terme, c’est de trouver de nouvelles idées thérapeutiques, dans cinq, dix ou vingt ans, grâce à ce détour par la recherche à travers les espèces.

« L’idée, c’est d’accepter de faire un détour par la biologie fondamentale, l’évolution et l’écologie, poursuit le chercheur, même si certains peuvent se demander pourquoi on “perd du temps” à faire ça. C’est pourtant une manière d’élargir notre regard. »

Redéfinir le cancer

L’un des axes majeurs de cette recherche consiste à observer le cancer à travers des espèces très différentes, pour y repérer les constantes et les différences.

« Il y a deux questions essentielles, explique Thomas Pradeu : chez quelles espèces trouve-t-on réellement des cancers ? Et quelles sont celles qui peuvent nous servir de modèles pour comprendre les mécanismes impliqués dans la maladie ? »

Aux États-Unis, le Comparative Oncology Program du National Cancer Institute collabore depuis plusieurs années avec des vétérinaires pour étudier les cancers spontanés chez les chiens domestiques, souvent très proches de ceux des humains.

Mais l’équipe élargit encore le champ : elle s’intéresse aussi aux organismes non mammifères, voire unicellulaires, pour tester les limites du concept même de cancer.

« Les effets d’hyperprolifération cellulaire sont très fréquents dans la nature, précise Pradeu. On en observe chez des champignons, des amibes sociales ou même le fameux “blob”. Mais cela ne suffit pas pour parler de cancer. »

Une définition loin d’être évidente

Et alors, qu’est-ce qu’un cancer ?

Thomas Pradeu raconte :

« Dans la plupart des cas, les biologistes ne se donnent pas la peine de définir le cancer. Ils disent : “on sait ce que c’est”. Sauf qu’en fait, non. Qu’est-ce qu’une tumeur, qu’est-ce qu’un cancer ? Nous, on est obligés de l’incarner concrètement, car on travaille sur des données issues de zoos, où l’on signale par exemple un cancer chez un suricate ou un tigre. Il faut alors se demander : pourquoi dit-on que c’est un cancer ? »

La question devient vertigineuse lorsqu’on l’étend à d’autres règnes du vivant : y a-t-il un cancer chez les plantes ?

« Là, ça devient complètement fou, et c’est ce qui rend la recherche passionnante. On a donc tenté d’établir une série de critères consensuels : qu’est-ce qui fait qu’un phénomène peut être qualifié de cancer ? »

Il évoque notamment le cas emblématique de l’hydre, un petit animal aquatique réputé pour sa longévité exceptionnelle. « Thomas Bosch, l’un de nos collaborateurs, a observé des tumeurs chez les hydres. Au départ, l’équipe de Thomas Bosch avait parlé de "cancer" chez l’hydre, mais finalement le terme utilisé a été celui de "tumeur", car il n’y avait pas de dissémination. C’est là toute la différence entre une tumeur bénigne et un cancer : la première ne métastase pas. »

Pour l’équipe, définir le cancer ne passe pas par une formule figée, mais par une grille de critères cliniques, inspirée de la médecine humaine.

« Nous avons préféré cette méthode, proche de la pathologie médicale, car elle reste lisible pour les spécialistes. »

Une discussion d’ailleurs éprouvée lors d’un atelier interdisciplinaire à Arcachon, en octobre 2022 avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le Cancéropôle du Grand Sud-Ouest et Biosena : « On a demandé aux chercheurs : qu’appelez-vous un cancer ? Au bout de vingt minutes, il était clair que personne n’avait la même définition ! », précise Thomas Pradeu.

De la mouche à la baleine : le cancer dans la nature

Certaines espèces sont d’excellents modèles pour comprendre les mécanismes du cancer, d’autres pour étudier ceux de la résistance.

La drosophile, par exemple, a permis d’éclairer un phénomène important de la pathologie humaine : la cachexie, cet affaiblissement extrême souvent observé chez les patients atteints de cancer.

« Aussi étonnant que cela puisse paraître, la drosophile a donné des résultats passionnants pour comprendre la cachexie, raconte Thomas Pradeu. Cela montre qu’on ne sait jamais ce qu’on va apprendre de ces organismes. »

Autre cas fascinant : le rat-taupe nu, petit rongeur d’Afrique de l’Est, presque immunisé contre le cancer. « L’équipe de Vera Gorbunova et Andrei Seluanov ont montré que leur matrice extracellulaire contient un acide hyaluronique particulier qui empêche le durcissement des tissus autour des cellules tumorales, explique-t-il. En quelque sorte, ils neutralisent la tumeur avant qu’elle ne devienne un cancer. »

Une découverte prometteuse : « Ces résultats suggèrent qu’on pourrait, un jour, “normaliser” certaines tumeurs humaines plutôt que les détruire. C’est encore hypothétique, mais c’est une idée fascinante. »

Les baleines et les éléphants, malgré leur grande taille et le nombre colossal de leurs cellules, présentent eux aussi une incidence très faible de cancers. La même équipe de Vera Gorbunova et Andrei Seluanov vient de publier un article dans Nature (numéro du 30 octobre 2025) montrant que la baleine boréale (Balaena mysticetus) échappe au cancer et vit plus de 200 ans grâce à ses mécanismes de réparation de l’ADN.

« C’est ce qu’on appelle le paradoxe de Peto : plus on a de cellules, plus on devrait avoir de cancers et pourtant, ce n’est pas le cas. Ces espèces ont développé des mécanismes protecteurs très efficaces. »

Les chiffres du vivant

En 2020, une étude publiée dans Nature par des collaborateurs de l’équipe de La Rochelle, dirigée par Mathieu Giraudeau et Orsolya Vincze, a recensé les cancers observés chez des centaines de mammifères. « Tous peuvent développer des cancers, mais avec des incidences extrêmement variables : certaines espèces affichent jusqu’à 60 % d’individus atteints, d’autres presque aucun. »

Ces résultats, même s’ils reposent sur des données issues de zoos et donc biaisées, ouvrent un champ d’exploration inédit : pourquoi une telle variabilité ? Quels sont les facteurs écologiques, génétiques ou comportementaux ?

Vers une nouvelle manière de penser la maladie

L’oncologie comparative ne se limite pas à collectionner les curiosités du vivant : elle incite à redéfinir la santé dans une perspective globale, illustrant en ce sens l’approche « OneHealth », en plein développement aujourd’hui.

« En observant comment différentes espèces font face à ces dérèglements, nous pouvons non seulement mieux comprendre le cancer humain, mais aussi la logique même du vivant », résume Thomas Pradeu. « Notre article n’invente pas tout, c’est une synthèse de quinze années de travaux dispersés. L’objectif est d’encourager à poursuivre ces recherches de manière plus systématique et également de promouvoir des approches réflexives sur le cancer, combinant la biologie, la médecine et la philosophie des sciences. »

Et de conclure : « La question n’est pas seulement de savoir comment guérir le cancer, mais de comprendre pourquoi il existe. Et pourquoi certaines espèces ont appris à vivre avec. »

Lire la publication "Advancing cancer researchvia comparative oncology"

Interview réalisée par Hande Sena Kandemir, sous validation scientifique de Béatrice Turcq.

Image : ©Dontalle Liens